- 银行委外达20万亿,三个隐形风险让你的钱不再安全!

-

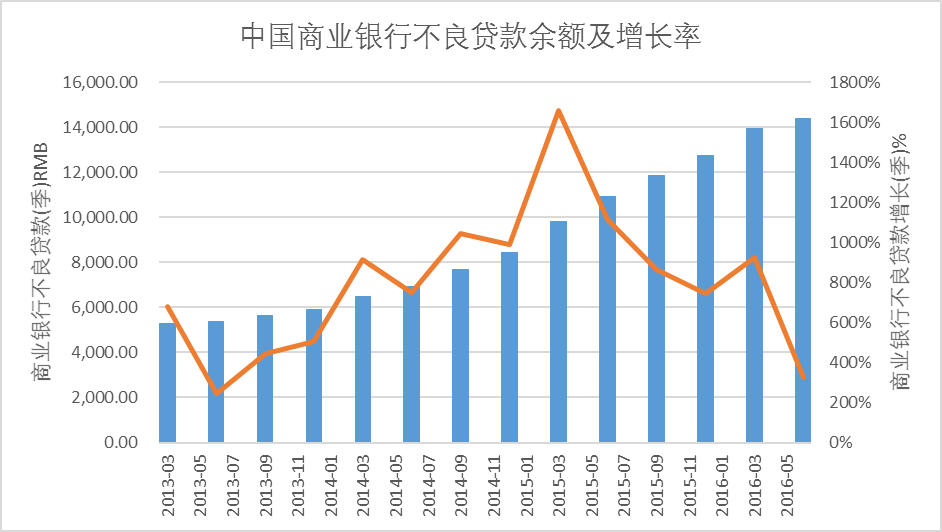

自资产荒以来,银行的存贷盈利模式已经不如原来那么轻松,让钱生钱来的更快,是银行选择委外的主要动力。那银行委外到底是什么?银行委外听起来和我们没什么关系,但银行委外花的正是咱们的理财资金。散户把钱投资银行理财,银行把大家的钱一兜,交给了其他专业的理财机构——多以券商和基金为主。券商和基金承诺给银行一定的利率回报,银行再把这一份利率打点折连本分给我们。最近的数据显示银行委外的规模已经达20万亿。在经济低迷的这两年,银行的钱越来越不敢借出去,委外业务爆发式增长,成了银行大量资金的出口。

中国的商业银行不像国外的银行机构一样设有自己的投行业务部来处理过剩的资金。由于政策法规等一系列限制,中国的商业银行没有专业的资管人才和完善的资管机制,因此只能选择将业务委外。券商和基金等机构就成了首选。

但是银行委外真的是无风险的游戏吗?小编认为以下几点隐患值得作为最终金主的我们注意:

机构选择时的信用风险

大银行在选择委外机构时,通常有一系列的指标来筛选,也多选择一些稳健性的大型资管机构。但许多小的城商行与委外机构之间,流程不够规范,依然存在着一些“人情债”,同时在委外时对一些债券的评级要求也不那么高,不免引发作为投资者的我们对自己资金去向的担忧。委外业务是一种风险转移过程,最终风险的回归点是我们投资者,假如委外机构没有尽职,银行又不能自我偿付损失的时候,最终的受害者就是我们投资者了。

投资转嫁的市场风险

越来越多的资管机构已经将委外当成了主营业务,市场间对银行这一杯羹依然争相疯抢。银行间虽然与委外机构有特定收益、投资品种等协议约定,但在目前债市承压,资产匮乏的市场上,委外机构的收益受到一定的压力,而监管层对银行资金涉及股市又有严格规定,这些有可能促使一些机构铤而走险选择更激进的资产配置来实现收益率达标。而这一部分风险的最终承担者,自然又是并不甚了解情况的投资者们。

期限错配的流动性风险

银行委外带来的流动性风险也是我们需要警惕的,银行的理财资金的期限与资产的期限并不完全匹配,银行不可避免有长债短投等现象,一旦有一笔资金出现逾期或收回风险,就会引发我们最惧怕的多米诺效应,导致整个资金链崩盘。在大型资金链里的每一只小鱼小虾,受到的风险都是自己的风险叠加其他资金环节的风险,这种风险远比投资者们自主投资理财公司或基金公司要大的多。

以上三点风险是银行作为机构的投资者所承担的必然风险,而这些风险的最终承担者就是向银行提供资金的投资者们,这座委外的大厦一旦倾塌,造成的后果不可估量,损失远非银行自身所能承担。

银行“安全”的形象早已深入人心,但在这个特殊的经济周期里,“安全”已经不能让银行轻松地生存下去了。这场投资游戏里,银行开始扮演的是和许多风险投资者类似的角色。作为被动承担这份风险的我们,首先要做的就是认识到这份风险。市场风险避无可避,银行并不是此类投资的佼佼者,若希望减小这种大资金链带来的流动性联动风险,小编还是建议大家或是投资安全低息的定期存款,或是寻找专业的理财机构和匹配基金来定向投资一些收益跟风险相合的项目,而不是拿着平平的收益,却白白替别人担了那么多超额的风险。